La motosierra sobre el Estado, el rol de la escuela pública, los debates sobre la alfabetización, el avance de las pantallas desde la niñez, el ataque contra la educación sexual, el ninguneo y el desfinanciamiento hacia las universidades y el sistema científico. Gran parte de los temas en boga repercuten en quienes se forman para pensar, problematizar e intervenir sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo es estudiar Ciencias de la Educación hoy?

Más allá de las diferencias entre profesorados y licenciaturas y de las distintas opciones ancladas en cada facultad, un aspecto en común es que ya no se trata de una formación elegida solo por quienes tienen experiencia de aula. Por supuesto que hay docentes entre quienes estudian la disciplina. Pero también jóvenes recién salidos de la escuela secundaria y cuyo interés por las cuestiones educativas no sólo apunta a las instituciones escolares.

"Antes eran más docentes buscando profesionalizare, pero hace varios años tenemos egresados de secundaria que vienen a formarse tanto en profesorado como en licenciatura.”

“El estudiantado fue transformándose en el tiempo. Hoy, si bien hay una fuerte presencia de docentes o estudiantes de profesorados, es menor la cantidad que años anteriores”, sostiene Paula Fainsod, directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además se viene dando una caída de la matrícula.

“Hace varios años que cambió quiénes se inscriben: antes eran más docentes buscando profesionalizare, pero hace varios años tenemos egresados de secundaria que vienen a formarse tanto en profesorado como en licenciatura”, coincide Candela San Román, coordinadora de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

No sólo docentes y no sólo con interés por la educación formal en la institución escolar, sino también en otros ámbitos y modalidades. “Nuestra formación no está orientada solamente para formar especialistas funcionales al sistema educativo vigente”, resume San Román.

Los ámbitos de inserción

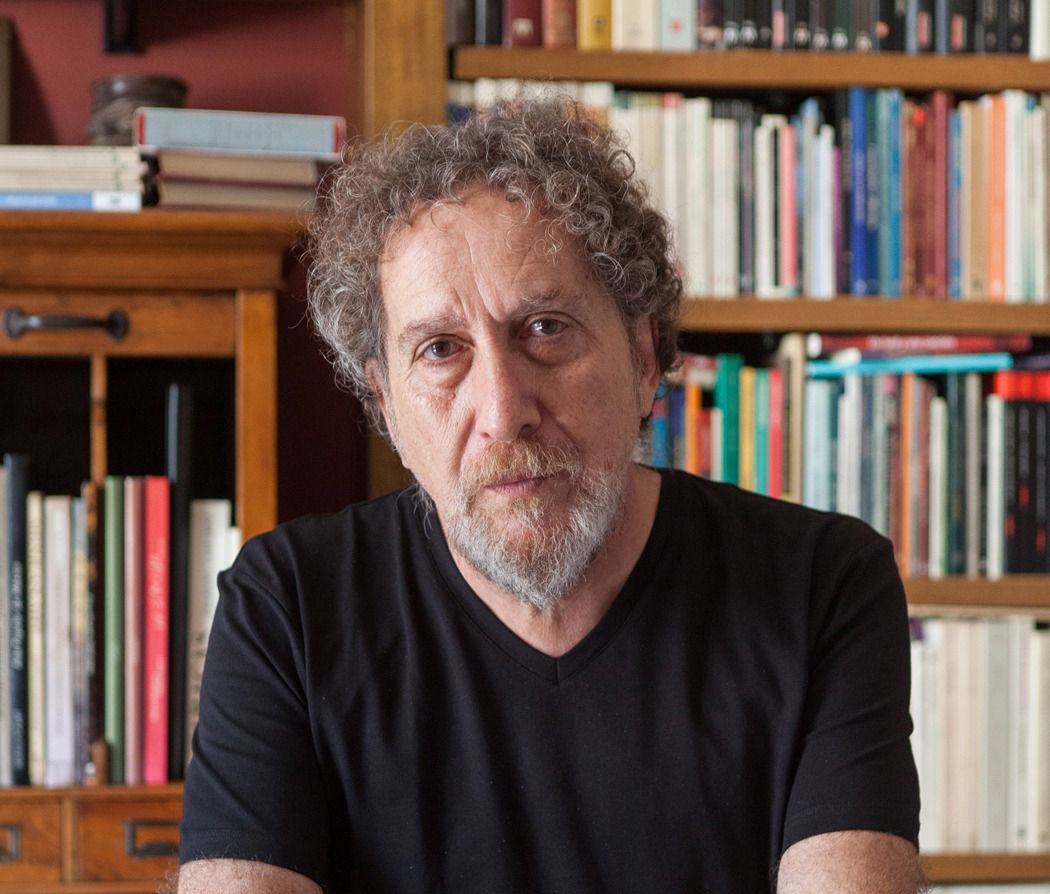

Aunque el sistema educativo sigue siendo el espacio más elegido por estudiantes y graduados, el mapa de posibilidades de inserción laboral es más amplio. “Hay muchos cientistas en equipos técnicos, en programas de la universidad o provinciales, socioculturales, socioeducativos. En el marco de gestiones para pensar cambios curriculares, en espacios no formales, en áreas de infancias, salud. Pero la salida más rápida es el sistema educativo”, plantea Natalia Fattore, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Hay muchos ingresantes que provienen del secundario y llegan a la carrera por un interés específico del campo de la educación, pero mayoritariamente son docentes y en general ingresan con el objetivo de obtener un título que les permita dar clases en otro nivel del sistema. Por ejemplo, salir del nivel primario y trabajar en el superior, con adultos. Siempre la carrera tuvo este perfil como de posgrado, pensando en más salidas laborales”, añade Fattore.

"Es difícil en este contexto sostener un proyecto convocante para jóvenes cuando se consolidan discursos que todo el tiempo atacan a la educación y al campo educativo.”

“El campo educativo como campo de inserción laboral resulta poco llamativo en un contexto donde la educación todo el tiempo está puesta en tensión, con discursos que dicen que es un espacio de adoctrinamiento, que la escuela pública no sirve porque no permite éxito económico. Lo muestra el nuevo PakaPaka donde se preguntan (en un capítulo de los dibujitos de corte libertario TuttleTwins) para qué ir a la universidad. Es difícil en este contexto sostener un proyecto educativo convocante para jóvenes en el marco de una sociedad en la cual se consolidan discursos que todo el tiempo atacan a la educación y al campo educativo”, analiza.

En este plano, la experiencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela, es nueva: la licenciatura en Gestión Educativa fue aprobada en 2022 y comenzó a dictarse en 2023. Con una particularidad: “tiene un perfil marcadamente profesionalista”, define su coordinadora, Viviana Ceresani.

La propuesta “se elaboró con la idea de formar especialistas con competencias para asumir funciones de conducción y gestión en instituciones educativas y en espacio socioeducativos, así como para participar activamente en el diseño, planificación, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos. Quienes egresan también están preparados para brindar asesoramiento técnico y político-pedagógico, e integrarse a equipos interdisciplinarios en contextos institucionales diversos. La formación incorpora además líneas específicas orientadas a la incorporación de tecnologías educativas en los procesos de enseñanza y gestión”.

Cambio de planes

Con los desafíos que el contexto impone y como resultado de procesos de cambio de más larga data, las carreras de Ciencias de la Educación –igual que casi todas las del resto de las disciplinas- vienen transformándose en formatos y contenidos. Cambios que apuntan a ampliar y agilizar la salida laboral pero que también tienen que ver con adaptar los tiempos y opciones de cursada a realidades socioeconómicas complejas, algo en lo que coinciden las consultadas.

En la UNR el primer plan de Ciencias de la Educación era de 1985. Después de múltiples debates, se modificó en 2022. Incorporó un seminario anual de Educación Sexual Integral, dio más peso a la investigación y los idiomas, así como a la formación en la práctica desde el tercer año: no solo en escuelas, sino también en espacios sociales y culturales. “Aun conservando la organización de un plan de estudios interdisciplinario, se incorporan transversalmente contenidos que no pueden eludirse, como los vinculados a las tecnologías y la educación ambiental”, apunta Fattore.

En la UNER el primer plan, también de 1985, fue reemplazado en 2012. “Hubo una transformación y aparecieron expresadas algunas demandas de estudiantes que pedían más formación en la práctica y diversificación en cuanto a algunas temáticas. Se mantiene la duración de cinco años, pero tiene otra flexibilidad”, describe San Román. El actual introduce más contenidos optativos y dos orientaciones: en Política y Gobierno de la educación y en Comunicación, Lenguajes y Medios.

En línea con los cambios planteados desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la UNER hay un proceso de transformación de planes de estudio que el año próximo daría lugar a una revisión específica del plan de Ciencias de la Educación, en miras a tener uno nuevo en 2027.

En la UBA, donde el plan vigente es de 2016, también se está pensando en opciones de tecnicaturas o carreras cortas específicas. “Y estamos incluyendo cruces de cuestiones que hoy son problemáticas del campo educativo: las tecnologías, la ESI, el arte. Vamos generando instancias dentro del plan de estudios que posibiliten la aproximación con estos cambios”, señala Fainsod.

En la UNAJ, pese a que la formación en Educación lleva poco tiempo, también es materia de transformaciones: se prevé la ampliación de la carga horaria en algunas unidades curriculares, como los seminarios de ESI, Educación Ambiental Integral (EAI) y en el espacio dedicado a los programas de inclusión y a la reflexión sobre los paradigmas de la educación especial, “dada la alta demanda de formación en estos temas desde el ámbito de la gestión educativa”.

Experiencias

Alejandra Balverán es docente y cursa la Licenciatura en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Es el modo en que está diseñada esta propuesta: como complementaria de un título docente previo, en enseñanza primaria, media o superior.

"¿Qué me aporta? Conocimientos, herramientas para poder analizar o intervenir en diferentes situaciones que acontecen en la tarea diaria de la escuela.”

En su caso, la elección se debió a la posibilidad de realizar la formación a distancia. Aunque con instancias presenciales –y exigentes- de exámenes finales. “¿Qué me aporta? Conocimientos, herramientas para poder analizar o intervenir en diferentes situaciones que acontecen en la tarea diaria de la escuela”, opina.

Fernando Gutiérrez estudió en la UBA y se desempeña en el Ministerio de Educación de CABA, en el área socioeducativa. A partir de su paso por la academia se focalizó en la ESI, ámbito en el que hoy se desarrolla profesionalmente. “Yo pensaba que ser docente era dar una clase, o como maestro de primaria pensaba que era solo enseñar a un grupo de chicos. La carrera te hace ver que la enseñanza, el acto pedagógico, es mucho más complejo e interesante”.

Agostina Braggio también estudió en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en paralelo a su formación en recreación. “Cuando hablamos de educación siempre pensamos en lo escolar, pero hay otros espacios y se puede pensar lo educativo más allá de la escuela: centros de día, espacios comunitarios, propuestas pedagógicas no escolares, ámbitos de la salud, el arte”, enumera. Y considera que faltó durante la cursada algo de este abanico posible que se abre en materia de inserción laboral para especialistas en educación.

Dónde estudiar:

Algunas de las casas de estudios que ofrecen la carrera de Ciencias de la Educación