A Pablo Aschiero

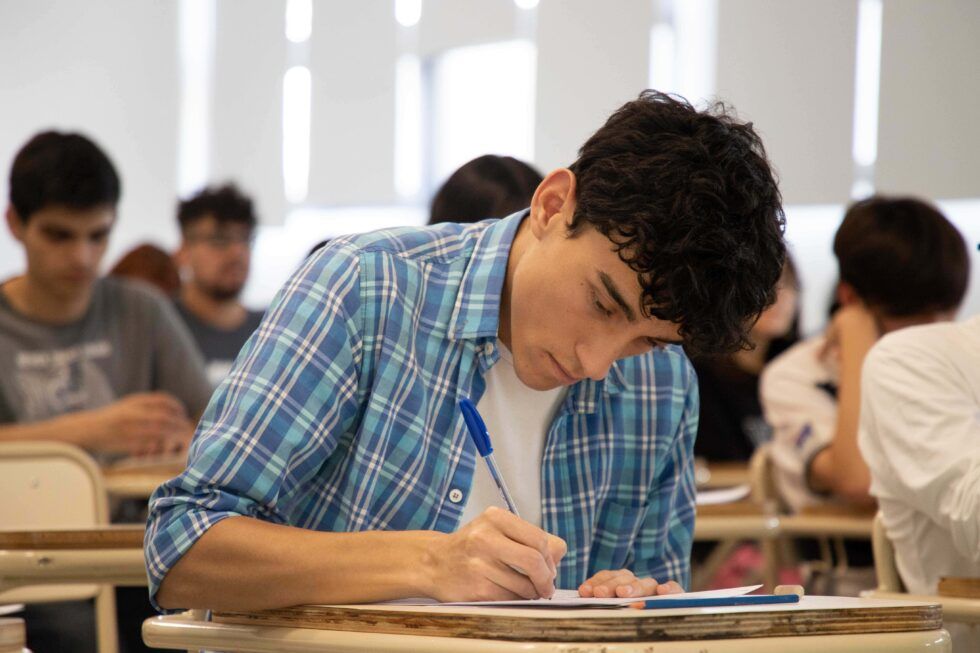

Hace un par de años, en un febrero convulso por la perplejidad y la desazón, tuvimos un encuentro en la ciudad de Rosario para inaugurar el año escolar. La ciudad estaba en vilo por la violencia y propusimos lo único que parecía sensato, lo único que parecía posible: conversar con maestras, maestros y estudiantes sobre qué nos pasaba o, mejor aun, sobre cómo habíamos llegado hasta este punto sin retorno, el punto de una educación sin Estado.

Conversación y conocimiento se habían vuelto por entonces dos síntomas de un declive inaudito; la conversación se veía amenazada por los mensajes de odio, por la sequedad y brevedad del lenguaje, por las palabras utilizadas como armas de guerra, por perseguir la quimera del tener razón pero no de compartir el lenguaje en comunidad, y el conocimiento se había vuelto más una cuestión de adaptación a las exigencias de la época, al utilitarismo, individualismo y velocidad, que de sabiduría.

El vínculo íntimo entre conversación y conocimiento ya había sido expresado incluso por algunos defensores del liberalismo educativo como, por ejemplo, Michael Oakeshott: “La búsqueda del conocimiento no es una carrera en la que los competidores se disputan el primer puesto, ni siquiera es un debate o un simposio; es una conversación (…) no nos preguntamos para qué "sirve" y no juzgamos su excelencia teniendo en cuenta su conclusión; no tiene conclusión, sino que siempre queda para otro día. No se impone su integración, sino que surge de la calidad de las voces que tienen la palabra, y su valor está en los recuerdos que va dejando en la mente de quienes participan de ella”(1).

"No parecían ser tiempos ni lugares para la conversación: había quienes estaban angustiados y no podían ir más allá de sus balbuceos, otros estaban irritados con absolutamente todo..."

Aquel ejercicio propuesto resultó imposible, no parecían ser tiempos ni lugares para la conversación: había quienes estaban angustiados y no podían ir más allá de sus balbuceos, otros estaban irritados con absolutamente todo y había quienes usaban expresiones tales como “si no se hubieran robado todo esto no pasaría”. Sugerimos conversar no por frases ya hechas o diseminadas en las redes sociales y que nos atreviésemos a contar cuál era la historia de esas sensaciones y pensamientos, porqué esas frases, porqué la angustia, porqué la irritación. No hubo caso, todo estaba a flor de piel, la piel parecía un hilo demasiado frágil, el tejido comunitario se encontraba desteñido, deshilachado.

Con el tiempo pude elaborar algunas ideas tímidas sobre el nacimiento y los destinos, ayudó recordar algunos pasajes por la pedagogía hospitalaria, por esa pedagogía que solo cuenta con un sentido del aquí y ahora a su favor y todo el resto en contra. Y es que demasiadas veces se piensa la educación en términos de una mera transparencia, repetición o anclaje del nacimiento, como si allí también estuviera incrustado un destino natural inexorable. Y esta idea se reúne, con demasiada frecuencia, con la sensación de que hay tiempo, que tenemos todo el tiempo por delante, que los sentidos de lo educativo los encontraremos después, más tarde. Pero sabemos bien que no tenemos todo el tiempo, que en buena medida el tiempo nos tiene, nos posee, nos desgarra, nos aniquila y que, además, nacer necesita de una continuación, no alcanza, no se basta a sí mismo, no es suficiente, hay que continuar con el relato. Quisiéramos algo más que haber nacido, hacer más, sentir más, estar más, seguir más.

"El mundo no nos enseña dónde está la belleza y dónde la humillación, dónde los riesgos, dónde la malevolencia, dónde el sentido y el sinsentido. Si no hubiera educación, jamás lo sabríamos."

El nacimiento poco dice, a no ser que venimos al mundo. Y el mundo, este mundo, no suele recibir a los recién nacidos dando la bienvenida, al menos en esta parte del mundo. La cuestión es que entramos en un mundo que no nos enseña dónde está la belleza y dónde la humillación, dónde los riesgos, dónde la malevolencia, dónde el sentido y el sinsentido. Si no hubiera educación, si no hubiera escuelas jamás lo sabríamos; si no hubiera literatura, teatro, cine, danza, artes plásticas, historia, filosofía, ciencia.

Nacemos en una narración que nos precede y de algún modo, haciéndolo todo o no haciendo absolutamente nada, damos continuidad o interrumpimos el curso de los acontecimientos. Pequeñas cosas que hacen que se preste atención a lo desatendido, a lo ignorado, a lo desechado, a lo perdido, a lo sepultado antes de tiempo. Aunque la historia se reparta entre lo real y lo inventado, nacer no debería llevar un punto final, sino puntos suspensivos, o una coma seguida de una larga narración.

Como expresé en un texto reciente: “Nacer necesita de comida, cuidado, compañía, crianza y, enseguida, de la existencia de una duración, de una espesura, de una narración. Nacer requiere de varios renacimientos posteriores. Nacer es para que después enseguida la vida valga la pena. Nacer es para vivir, no para sobrevivir, no para morir antes de tiempo”(2).

Ahora bien, cuando la educación no repite las circunstancias del nacimiento sino que las altera y se propone como una artesanía del recomienzo, necesitamos que haya políticas del nacimiento y políticas de crianza. Y hoy, en estas pesadillas que nos azotan, estamos de frente a un ensañamiento contra los nacimientos, la meritocracia más absurda cuando es pensada incluso desde antes de nacer, la desigualdad más profunda, la falta de cuidado, de salud, de vivienda, de alimentación, que hace del nacimiento un perverso juego de azar al que la educación debe oponerse con todas sus fuerzas. Porque la educación no es un juego de cartas ni de dados sino una travesía en el mundo que debe ofrecer posibilidades y potencias de recomienzos.

"Lo que aquellos jóvenes estaban exigiendo es que no repitamos las circunstancias del nacimiento, que no confundamos una condición con una situación, que si este mundo no les da la bienvenida la educación debe ser su contra-cara."

Entonces lo que quizá aquellos jóvenes estaban pidiendo o exigiendo es que no repitamos las circunstancias del nacimiento, que no confundamos una condición con una situación, que si este mundo no les da la bienvenida la educación debe ser su contra-cara: dar la bienvenida a todos y todas, habilitar un tiempo y un lugar distintos a la hostilidad con las que el mundo los desecha; que la educación sea ese lugar y tiempo para habitar, de hospitalidad, y no simplemente un espacio que se ocupa o por el que se pasa sin más.

Y aquello que tal vez aquellos jóvenes estaban pidiendo o exigiendo es que todo ello ocurra en el presente, que no hayan más promesas incumplibles o incumplidas, que no posterguemos más el aquí y el ahora entregándolos a una única disyuntiva posible: el matar o el morir, como si la vida no valiera nada, como si todo estuviera escrito en el nacimiento y la educación no asumiese de una vez la tarea de multiplicar destinos, la pluralidad de cuerpos y voces, la igualdad como punto de partida, el conocimiento como bien común, el tiempo libre como verdadera libertad, sin ignorar las humillaciones que se padecen y prestando atención a la belleza que también existe.

Todo lo que educación pide a gritos es ser ese recomienzo que combata la fatalidad y la desigualdad del mundo; todo lo que la educación debería asumir para sí es que seamos, maestras y maestros, artesanos de recomienzos.

- Michael Oakeshott La voz del aprendizaje liberal Liberty Fund y Katz Editores, Buenos Aires, 2009 pág. 137 edición original 1989 Yale University.

- Carlos Skliar. Narrar, pensar, escribir y educar en este mundo, Buenos Aires, Noveduc, 2025.

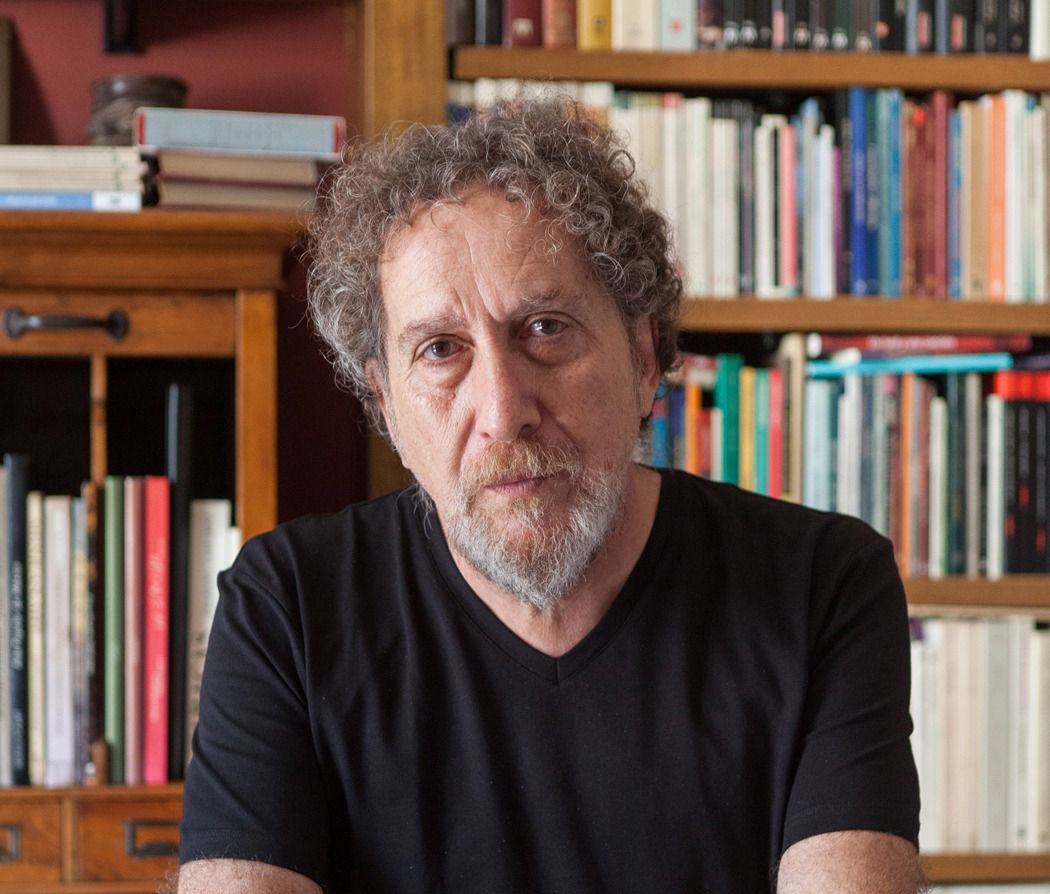

EL AUTOR