Hace mucho, mucho tiempo, leer era sinónimo de oralizar, el lector se comportaba como un oralizador y utilizaba su voz como instrumento para sonorizar lo que estaba escrito. Poco o nada de espacio tenía en ese acto la construcción de sentido. Pero los tiempos y las sociedades cambian y la lengua escrita en tanto objeto cultural, también. Por lo tanto las concepciones acerca del proceso de lectura avanzaron y, junto con él, el modo de concebir a los lectores. O al menos eso creíamos.

Intentaremos en una primera instancia realizar un breve repaso a vuelo de pájaro de los diferentes modos en que se fue concibiendo la lectura a lo largo de los últimos años, para luego enunciar sendas preocupaciones en relación con su implicancia pedagógica en la actualidad.

Asumimos el propósito confeso de echar luz sobre la contradicción entre el entrenamiento en habilidades básicas para decodificar los textos y la formación en lectura y ciudadanía que persigue el fin de construir sentidos.

Los niños debían atravesar por diferentes etapas e ir adquiriendo destrezas para llegar a dominar la lectura.

La historia sin fin

Hasta mediados del Siglo 20, aproximadamente, se concibió a la lectura como un conjunto de habilidades. Los niños debían atravesar por diferentes etapas e ir adquiriendo destrezas para llegar a dominarla. Se entendía que la lectura podría ser desmenuzada en sus elementos menores constitutivos y que estos podían ser ordenados según el grado de dificultad. Desde esta concepción, prevalecía la idea de que, al dominar las habilidades básicas, el lector luego podía integrarlas en un todo.

Lo mismo sucedía con la comprensión, la cual estaba compuesta por distintos subniveles. Se suponía que cuando el lector lograba extraer el significado que le ofrecía el texto, había sido capaz de comprenderlo. Entonces, leer se reduce a extraer la información que el texto presenta, así es como el papel del lector se reduce a descubrir el sentido tácito que encierran las palabras y oraciones que lo componen.

Avanzamos en las dos siguientes perspectivas, pero les pedimos a ustedes, nuestros buenos lectores, que no olviden esta primera concepción.

Más adelante, a principios de los años sesenta, de la mano de Kenneth Goodman y Frank Smith, referentes destacados que revolucionaron las ideas sobre el acto de lectura, surge el enfoque interactivo. Desde esta perspectiva, se destaca el carácter interactivo del proceso cuando se afirma que en la lectura interactúan la información visual (información gráfica) y la no visual (conjunto de conocimientos sobre el tema) que posee el lector. Es en ese proceso de constante interacción entre ambas cuando el lector construye sentido; la coordinación de informaciones es lo que le permite obtener significado. La comprensión como duplicación del texto por parte del lector es el punto en el que esta concepción se contrapone con el enfoque transaccional de la lectura.

La restauración conservadora

Volver a concebir la lectura como un conjunto de habilidades dejando atrás una idea de la lectura como transacción, da cuenta de un marcado y claro retroceso con respecto a su enseñanza.

Suponer que la lectura está compuesta por partes separables que se enseñan de forma independiente, asumir que es posible dividir a la lectura de la comprensión, afirmar que el sentido está en el texto con independencia del lector, considerar al lector como un sujeto pasivo, así como también a la lectura como algo tangible en lugar de un proceso, no hace más que instalar un modo de enseñar mezquino e incompleto al momento de poner a los niños frente a diversos desafíos de lectura reduciendo el acto a la enseñanza de una técnica.

Un mundo comandado por las pantallas donde poco o nada tiene de lugar la conformación de grupos en los cuales prevalezca un interés común necesita concebir a la lectura como un acto de construcción colectiva.

Leer persiguiendo el propósito de modelar el ritmo y aumentar la velocidad e instalar en las aulas preguntas de comprensión literal que preservan la lectura extractiva, son escenas que no colaboran en absoluto con la formación del lector. Pero sobre todo son escenas que pueden prescindir de la conformación de una comunidad de lectores donde no hace falta la presencia de un otro con quien intercambiar y enriquecer el sentido sobre lo leído.

Un mundo comandado por las pantallas donde poco o nada tiene de lugar la conformación de grupos en los cuales prevalezca un interés común -cada quién pone la cabeza en su dispositivo- necesita imperiosamente concebir a la lectura como un acto de construcción colectiva. Porque la escuela es contracultural y como bien dice un reconocido y querido sociólogo argentino, Horacio González, “nos hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad” es por eso, también, que no estamos nada de acuerdo con este retroceso.

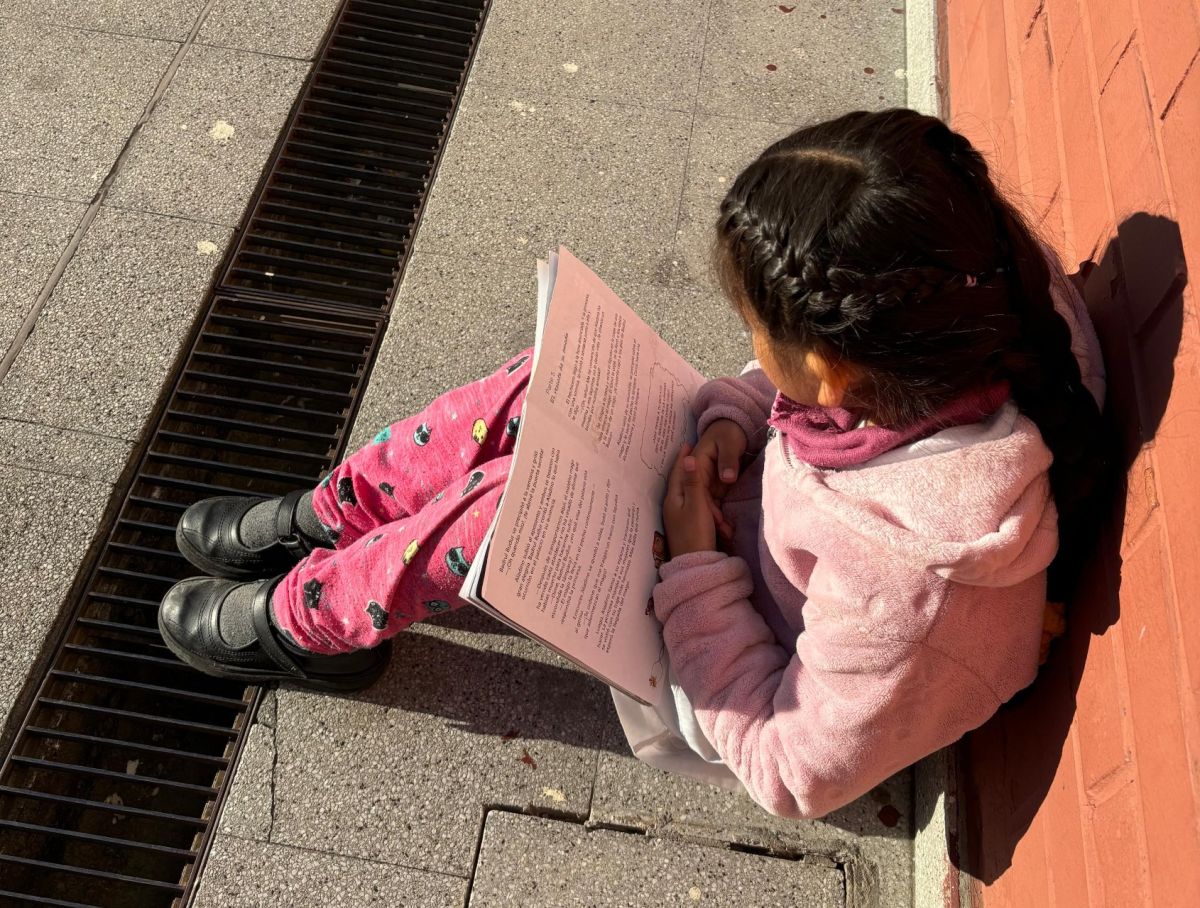

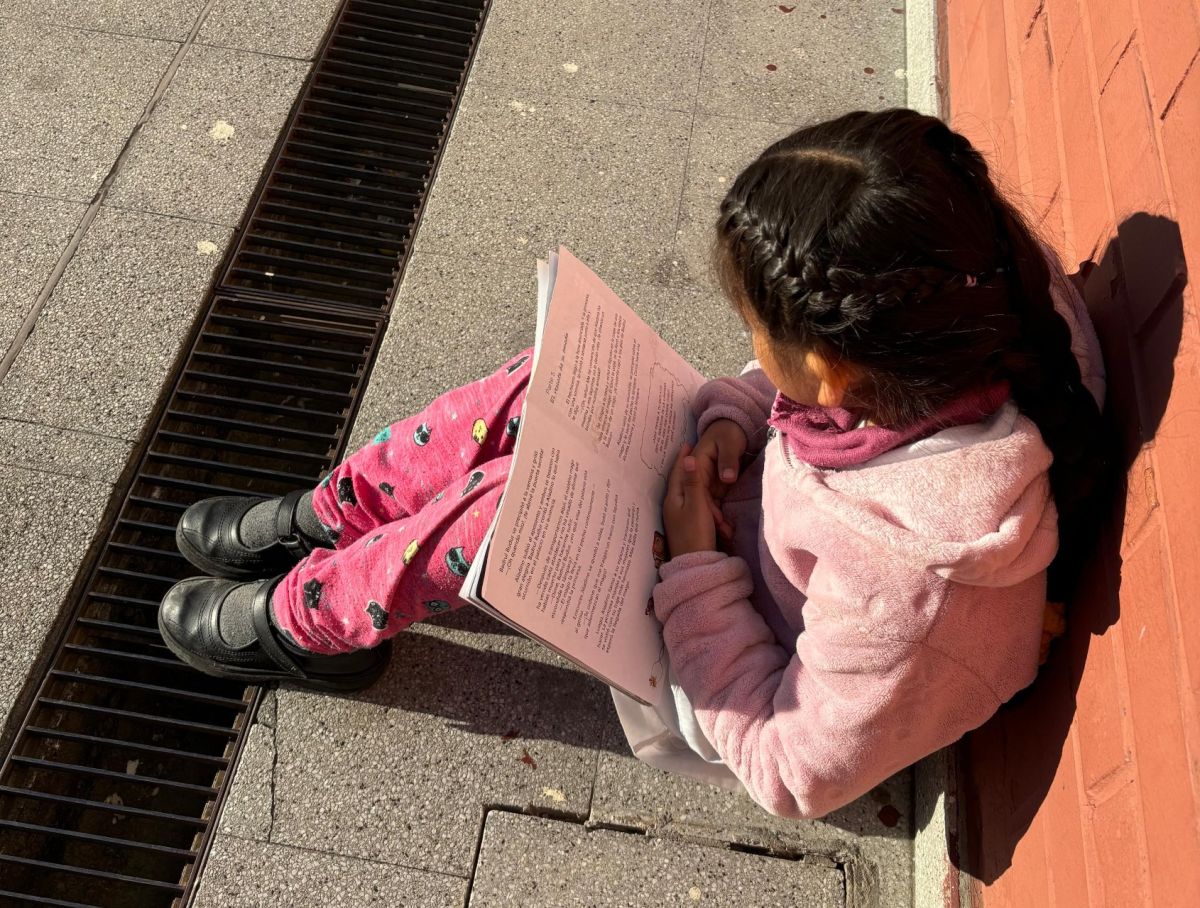

Olvidar que la lectura se vincula al poder es desactivarla, volverla inocua, convertirla en adorno, artículo santuario “buena costumbre” advierte Graciela Montes. El poder que ejerce el que es capaz de leer reparando en que el sujeto tácito en el titular del diario no es inocente, o aquel que advierte una clara línea editorial en un artículo cuyo autor repite innumerable cantidad de veces la palabra sindicalista, es un camino que se inicia en la escuela, aún cuando los niños y las niñas no leen convencionalmente y es su maestra/o quien le presta su voz.

El niño es lector cuando lee. Enfrentarlo a las letras es indispensable pero no suficiente. No alcanza con que reproduzca sonidos si no conversa, indaga, anticipa acerca de lo que va a leer… En definitiva, es lo que a todos nos pasa: leemos mejor cuanto más sabemos acerca de lo que estamos leyendo. ¿Esto quiere decir que sólo se debe leer acerca de lo que se sabe? ¡De ninguna manera! La comprensión nunca es a todo o nada, la formación del lector es un camino que se inicia alrededor del mundo, de los mundos que cada uno habita y que se profundiza en la escuela.

Es a través de sucesivas oportunidades de vincularnos con textos desafiantes, con distintos autores, con temáticas diversas, con múltiples dispositivos que nos acerquen a la práctica de la lectura, que enriquecemos nuestro recorrido lector. Y fundamentalmente, si tenemos ocasión de intercambiar con otros/as acerca de lo que leemos.

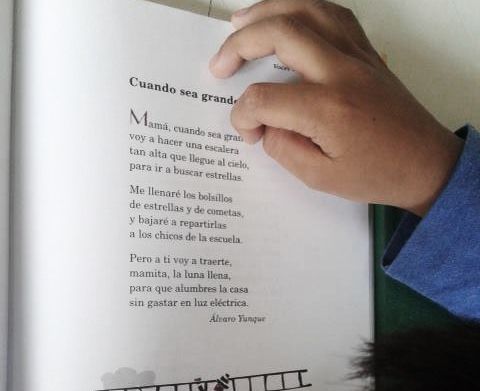

Les dejamos a ustedes, nuestros avezados lectores, un ejercicio que intenta discutir con esa idea arcaica que da por sentado que los textos más breves son los más simples para ser interpretados. Les invitamos para ello que lean, pues, el siguiente poema de Jorge Luis Borges:

El sur

Desde uno de tus patios haber mirado

las antiguas estrellas,

desde el banco de

la sombra haber mirado

esas luces dispersas

que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar

ni a ordenar en constelaciones,

haber sentido el círculo del agua

en el secreto aljibe,

el olor del jazmín y la madreselva,

el silencio del pájaro dormido,

el arco del zaguán, la humedad

-esas cosas, acaso, son el poema.

A modo de cierre nos invitamos a seguir tramando lecturas, tejer ideas, a dejar abiertas interpretaciones que no sean tajantes ni taxativas y que requieran siempre ponerlas a consideración de otros lectores. Y que sea la escuela el lugar privilegiado donde transcurre y ocurre la indispensable escena de sentirse parte de una comunidad.

Las autoras:

Julia Caminos y Noelia Danisa Forestiere son especialistas en Alfabetización Inicial, militantes de la La Granate y CTE. Autoras de La alfabetización no es cuento